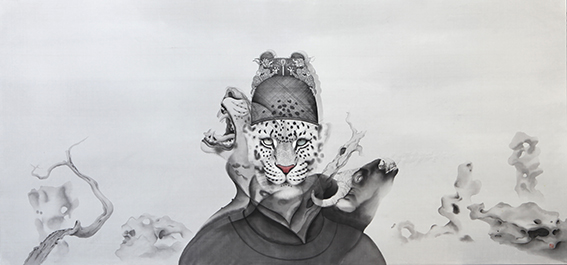

化身

197x91cm ink and colour on silk 2017

| Current Exhibition | 當期展覽 |

建民對當代藝術是敏感的,但是選用中國傳統藝術的語言還是出乎我的意料。或許由於他對現實生活有了更深的體驗,也或他希望背負起歷史的包裹,如此方顯得更加冷峻與沉重。

這些作品幾乎具有雙重意義,一是對歷史的解釋,從他迷情於宋元繪畫就可看到;同時他也是書寫者,為現實背書。

湯恩比(Arnold Joseph Toynbee)稱,歷史應建立在社會結構和文化形態的解釋與分析上,以此編織文明的網路。而文明是隱蔽的,無法窺及全貌,只有其「外顯子」—藝術品可以進行分析與闡釋,所以我們對古代藝術及當下藝術的闡釋與解碼就是一種歷史觀或文化態度。

這一系列作品以傳統的水墨描畫出各類臉譜,要素都是熟知的但是其結構卻是突兀及變異的,猶如生物實驗室製造的轉基因生物。如此已經無法使用視覺藝術中的拼貼(Collage)概念,或許道金斯(Clinton Richard Dawkins)在《自私的基因》一書中提到的「模因」(Meme)更能說明。道金斯說,文化也具備生物機制,有著自己的一套基因編碼。模因類似作為生物遺傳因數,為文化的基因,同樣經由複製、變異與選擇的過程而演化。

在「宋徽宗」系列中,高度符號化的形象指稱一個歷史的斷代,一種文化的沉積層。但是尤為令人關注的是那些嶙峋而猙獰的面孔,它同樣來自於另一種繪畫傳統,但是如此的移植卻令人瞠目。宋徽宗是中國歷史上一位頗具傳奇的帝王,他似乎並不在意他的江山與臣民,而沉迷於統領藝術與文化的帝國。在歷史上他可能不是一位稱職的皇帝,但是作為一位畫家與書法家卻留名於世。故他的臉譜與殘蝶、驚鳥疊加,如此拼圖也暗示了權力的囂張,但藝術傳統的「模因」不也如此的暴力嗎?

在上古時期,面孔是一種禁忌,往往與生命的存在與幻想有關,到古埃及時期「人造像」是有特別的規儀及意義的,造像師也被稱為「使人永生的人」。中古及現代以來,面孔的表達具有了更加複雜的文化意味,或稱聖像(icon)、肖像(portrait)、和類像(image)。

儘管「造像」技術在今天已經極為普及,在文化上人們已經早已放下了「造像」的禁忌或捨棄了原有功能。但是人的面孔仍然是視覺藝術中極為敏感的主題。我們在本能上仍然難以丟棄對形象所施加的改變會作用到自己面孔的感知,科學家稱其為是大腦的「鏡像」功能。這樣也能解釋為何培根(Francis Bacon)的作品能有如此的力道,他就如一屠夫在眾目之下將躺在畫布上的人進行屠殺與肢解—這樣他就完成了一堂人性解剖課。

但建民的作品幾乎另外一種做派,如一位整形外科醫生在精心地進行手術。當紗布揭開,我們看到了一個意外的結果。這是系統而又精細地打造出的面孔,但卻依據的是非正常邏輯。就如異文化圈,他們有不一樣的美學及價值系統——乖張而又冰冷。

「宋亡以後,中國的歷史就出現了斷層,中國的貴族及士人精神消失了,文化開始式微,如今只剩殘山剩水了」健民如是說。

一切歷史都是當代史,據稱這是克羅齊(Benedetto Croce)的話。這樣,歷史的符號或許是表述當下的情景,而這森嚴及寒冷的圖像既是傳統也是當下的生活。在此意義上,一頁頁的臉書就如即將成為歷史的案卷,我們在沉重地期待翻篇的那一頁。

蘇中秋

2014年,冬